あいちサイエンスフェスティバル2024

あいちサイエンスフェスティバル2024 サイエンストーク

サイエンストーク特別版「名大ものづくりの匠たち」

日時︓2024 年9 月28 日(土)13:30~16:30

講師︓豊田 浩孝(名古屋大学大学院工学研究科 教授/低温プラズマ科学研究センター 副センター長)、山内 悠輔(名古屋大学大学院工学研究科教授/名古屋大学 卓越教授)

会場︓名古屋大学TOIC NAGOYA

主催︓名古屋大学学術研究・産学官連携推進本部

名古屋大学が世界に誇るものづくり技術~ 「低温プラズマ」と「ナノ多孔体」について、2 人の匠をゲストに、最新研究と社会応用の可能性を紹介しました。

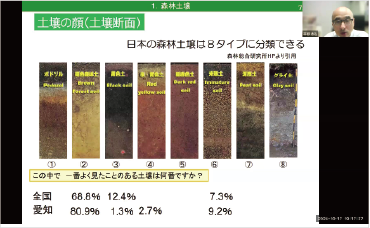

愛知学長懇話会 SDGs 企画委員会「私たちの暮らしも支える大きな木の根っこ」(オンライン)

日時︓2024 年10 月17 日(木)19:00 ~20:00

ゲスト︓平野 恭弘(名古屋大学大学院環境学研究科 准教授)

方法︓オンライン(Zoom ウェビナー)

主催︓名古屋大学学術研究・産学官連携推進本部

山崩れや倒木を防し、炭素を森に蓄えるなど、私たちの暮らしを支える木の根の世界を紹介しました。木は想像よりも浅く水平に広がるなど、知っているようで知らない根の不思議な世界を楽しみました。

図書館サイエンス夜話 第一夜「肥満は万病の元︖」

日時︓2024 年10 月30 日(水)18:30~19:45

ゲスト︓田中 都(名古屋大学 環境医学研究所 講師)

会場︓鶴舞中央図書館 1 階 第一集会室

主催︓名古屋市鶴舞中央図書館

共催︓名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部

ベージュ脂肪細胞など脂肪細胞の種類・機能や、肥満とは身体の中で何が起こっているかをわかりやすく教えていただきました。肥満が様々な病気の引き金になることを知り、日々の生活を見直す機会となるお話でした。

「ゆるやかにつながる社会へ向けて ~情報+モビリティ技術で、できること」

日時︓2024 年11 月12 日(火)18:00~19:30

ゲスト︓米澤 拓郎(名古屋大学大学院工学研究科 准教授)

会場︓名古屋大学TOIC NAGOYA

主催︓名古屋大学学術研究・産学官連携推進本部

孤独を社会で支える取り組みをテーマにしたイベントを開催しました。研究者の講演やディスカッションを通じ、孤独対策の最前線を学び、参加者同士の交流も深まりました。

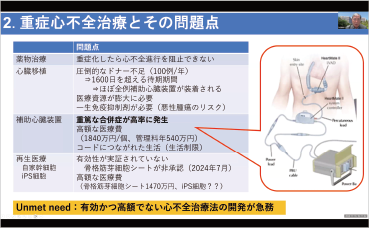

「心臓を守る新技術︕オーダーメイド心臓ネットで難病治療」(オンライン)

日時︓2024 年11 月15 日(金)19:00~20:00

ゲスト︓秋田 利明(名古屋大学医学部附属病院 心臓外科 特任教授)

方法︓オンライン(Zoom ウェビナー)

主催︓名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部

心臓の難病治療に用いる「テイラーメイド心臓ネット」の最新知見を紹介。最先端医療技術に関する専門的な内容が共有され、参加者同士で活発な意見交換が行われました。

図書館サイエンス夜話 第二夜「糖鎖ってなに︖ ヒト糖鎖計画で生命の謎を解き明かす」

日時︓2024 年11 月20 日(水)18:30~19:45

ゲスト︓郷 慎司(名古屋大学糖鎖生命コア研究所 特任准教授)

会場︓鶴舞中央図書館 1 階 第一集会室

主催︓名古屋市鶴舞中央図書館

共催︓名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部

糖鎖とは何なのかという基礎的な部分から、どのような研究が行われているかというところまで幅広くお話をいただきました。質疑応答では多くの方から質問が寄せられ、参加者の好奇心を刺激する講座となりました。

「進化する皮膚疾患治療 ―最新研究とその未来―」(オンライン)

日時︓2024 年11 月21 日(木)19:00~20:00

ゲスト︓秋山 真志(名古屋大学大学院 医学系研究科 教授)、氏家 英之(北海道大学大学院 医学研究院 教授)、岩永 聰(長崎大学病院 皮膚科・アレルギー科 助教)

方法︓オンライン(Zoom ウェビナー)

主催︓名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部

皮膚疾患治療の最新研究をテーマに名古屋大学、北海道大学、長崎大学の専門家が講演。参加者は最新知見に触れ、病名改定の重要性や治療の未来像について活発に意見交換が行われました。

「宇宙天気博士と話そう︕ ~ GPS を使って超高層大気を診る~」

日時︓2024 年11 月23 日(土)15:00~16:00

ゲスト︓大塚 雄一(名古屋大学宇宙地球環境研究所 准教授)

会場︓名古屋大学 NIC1 階 Idea Stoa

主催︓名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部

太陽フレアなどによるさまざまな宇宙天気現象のお話でした。子供から大人まで多くの参加者が宇宙天気博士と話をし、宇宙天気のナゾやその魅力に引き込まれ、あっという間の1時間でした。

あいちサイエンスフェスティバル2024 その他

産学連携ワークショップ 「植物の基礎体力UP ︕企業と大学が共同開発した『バイオスティミュラント』を使ってみよう」

日時︓2024 年8 月8 日(木)1:45~12:45

講師︓竹本 大吾(名古屋大学大学院生命農学研究科 教授)、齋藤 信(株式会社レゾナック 基礎化学品事業部新事業開発 プロジェクトリーダー)

会場︓名古屋大学 TOIC NAGOYA

主催︓名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部

バイオスティミュラント「クロピコ®」をトマトの苗に使うデモを行いました。夏休み中の小学生やオープンキャンパスに訪れた高校生など多くの若者が集いました。研究者と企業担当者の解説を通して、成長への効果やそのメカニズムについて学びました。

産学連携ワークショップ 「見て、つぶして、調べよう︕名大温室で育てた砂糖イネ」

日時︓2024 年8 月9 日(金)①15:00~16:15 ②16:30~17:45

講師︓笠原 竜四郎(名古屋大学生物機能開発利用研究センター 特任准教授)、Prakash Babu Adhikar(i 名古屋大学生物機能開発利用研究センター 博士研究員)

会場︓名古屋大学 TOIC NAGOYA

主催︓名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部

名大などの研究グループが開発中の砂糖イネから砂糖水を取り出し、その糖度を測定する実験ワークショップを行いました。食用にとどまらず、バイオ燃料としてエネルギー問題にも貢献する可能性まで議論が膨らみました。

集まれ︕未来の科学者たち

日時︓2024 年10 月6 日(日)11:00~16:30

講師︓サイエンスワールド(岐阜県先端科学技術体験センター)、名古屋大学博物館

会場︓イオンモール常滑(サウスコート)

主催︓名古屋大学学術研究・産学官連携推進本部

愛知県協力により毎年イオンで開催する恒例イベント。今年はイオンモール常滑にて「サイエンスワールドショー」と「出張︕名大博物館」を催しました。多くのお客様がサイエンスを楽しみました。

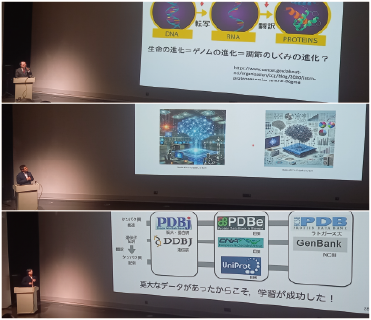

2024 年ノーベル賞からみる最新研究講演会

日時︓2024 年12 月8 日(日)13:30~16:30

講師︓鈴木 洋(名古屋大学大学院医学系研究科 教授)、竹内 一郎(名古屋大学大学院工学研究科 教授)、太田 元規(名古屋大学大学院情報学研究科 教授)

会場︓名古屋市科学館 生命館地下2 階サイエンスホール(あいち・なごやノーベル賞受賞者記念室内)

主催︓愛知県、名古屋市、名古屋大学

2024 年ノーベル賞を授賞した科学 3 賞の解説と最新研究を紹介する講演会を、 愛知県・名古屋市・名古屋大学の共催で開催しました。 各授賞研究分野に精通した名古屋大学の研究者らが、 各研究の概要と授賞者の貢献を解説した後、 講演者自身の最新研究についても紹介しました。 参加者から熱心な質問も寄せられ、 ノーベル賞への理解を深めるとともに、 今後の研究や社会への応用にも期待が膨らむ講演会となりました。

あいちサイエンス・コミュニケーション・ネットワーク連携事業 名古屋大学出前授業 in 豊橋2024

主催:豊橋市、豊橋市教育委員会、名古屋大学学術研究・産学官連携推進本部

「動物のからだを彩るしくみ」

日時︓2024 年11 月3 日(日・祝)14:30~16:00

講師︓橋本 寿史(リージョナルフィッシュ株式会社(前名古屋大学 講師))

会場︓豊橋市自然史博物館 講堂

メダカの色素細胞の研究から分かったことを中心に、動物の体の色を司る仕組みについて紹介してもらいました。

「小惑星探査機はやぶさ2の冒険」

日時︓2024 年11 月16 日(土)14:30~16:00

講師︓櫻井 郁也(名古屋大学シンクロトロン光研究センター 特任准教授)

会場︓豊橋市自然史博物館 講堂

小惑星探査機「はやぶさ2」が小惑星「リュウグウ」から採集した岩石を分析してわかったことを紹介してもらいました。

「昆虫ともっと小さな生き物の不思議な関係」

日時︓2024 年11 月23 日(土・祝) 14:30 ~ 16:00

講師︓土岐 和多瑠(名古屋大学大学院生命農学研究科附属フィールド科学教育研究センター 講師)

会場︓豊橋市自然史博物館 講堂

カミキリムシやクワガタムシなどの昆虫の体に中に生息している微生物と、それらと昆虫との共生関係について紹介してもらいました。

「目には見えない宇宙のひみつ~宇宙の暗黒成分~」

日時︓2025 年3 月23 日(日)13:30~14:30

講師︓嵯峨 承平(名古屋大学素粒子宇宙起源研究所 特任助教)

会場︓豊橋市視聴覚教育センター・地下資源館

宇宙空間に広がる暗黒成分のナゾについてのお話でした。宇宙好きな小学生から大人の多くの方が集い、研究者手作りのペーパークラフトを通じて新しい知見に触れました。目を輝かせて聞き入る参加者の皆さまの姿が印象的でした。